2012年,延安市采取“中疏外扩、上山建城”的发展战略,决定在老城区北侧人工建造10平方公里的城市用地建设新城区,以突破城市发展的困局。由于延安地处典型黄土丘陵沟壑区,平山造城需要通过削平山体、填充沟壑,人工建造平整土地。因此,平山造城必将显著改变黄土原本的工程地质特性和地表景观格局。近10年来,针对延安平山造城的工程地质稳定性已开展了大量的研究工作,论证了整体地基的长期稳定性和局部灾害的工程可控性,提出了黄土高原平山造城工程的适宜性原则。然而,延安平山造城对地表土壤性质的影响,目前缺乏理论认识。

鉴于此,地球关键带与生态环境安全团队金钊研究员课题组以延安平山造城为研究对象,基于高密度土壤采样分析、遥感解译与机器学习等方法,评估了地形重塑(挖方与填方)、土地利用类型以及城市人类活动压力(人口密度与夜间灯光强度)对土壤性质的影响。研究结果显示,土壤碳含量对工程类型尤为敏感,挖方作业会抑制土壤碳积累,而填方作业能促进碳积累;进一步研究发现,土壤碳储量与夜间灯光强度呈显著负相关,而与人口密度呈幂函数关系,体现出非线性响应特征,即当人口密度超过临界点后,土壤功能的变化速率会减缓。随机森林分析表明,人类活动强度是影响土壤化学性质的主导因素。这些发现为理解大规模地形重塑与城市集约化发展如何共同改变土壤系统提供了新视角,同时也强调,在制定城市土地利用策略时,必须充分考虑这些因素的复合效应。

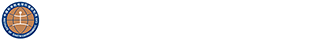

图1 延安平山造城工程区,(b)土壤样品采集点分布,(c)工程后延安新区土地利用覆盖,(d)工程类型空间分布,(e-f)工程前、工程中、工程后无人机航拍影像

图2 土壤碳储量与夜间灯光强度间的关系

图3 土壤碳储量与人口密度间的关系

上述研究成果发表于国际土壤学一区TOP期刊Geoderma。博士研究生郝铭揆为论文第一作者,中国科学院地球环境研究所金钊研究员为论文通讯作者。本研究得到黄土科学全国重点实验室开放基金(批准号:SKLLQG2433),国家重点研发计划(批准号:2023YFC3008404),国家自然科学基金项目(批准号:41790444,41790445)和中国科学院(B类)战略性先导科技专项项目(批准号:XDB40020301)的共同资助。

论文链接:

Mingkui Hao,Zhao Jin,Zhouqi Song,Chuanhao Pu,Guofan Cao,Jing Zhang. Extreme terrain modification and urban anthropogenic pressure jointly reshape soil chemical properties: A case study of the MECC project in the Loess Plateau [J]. Geoderma,2025,463: 117553.

https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117553